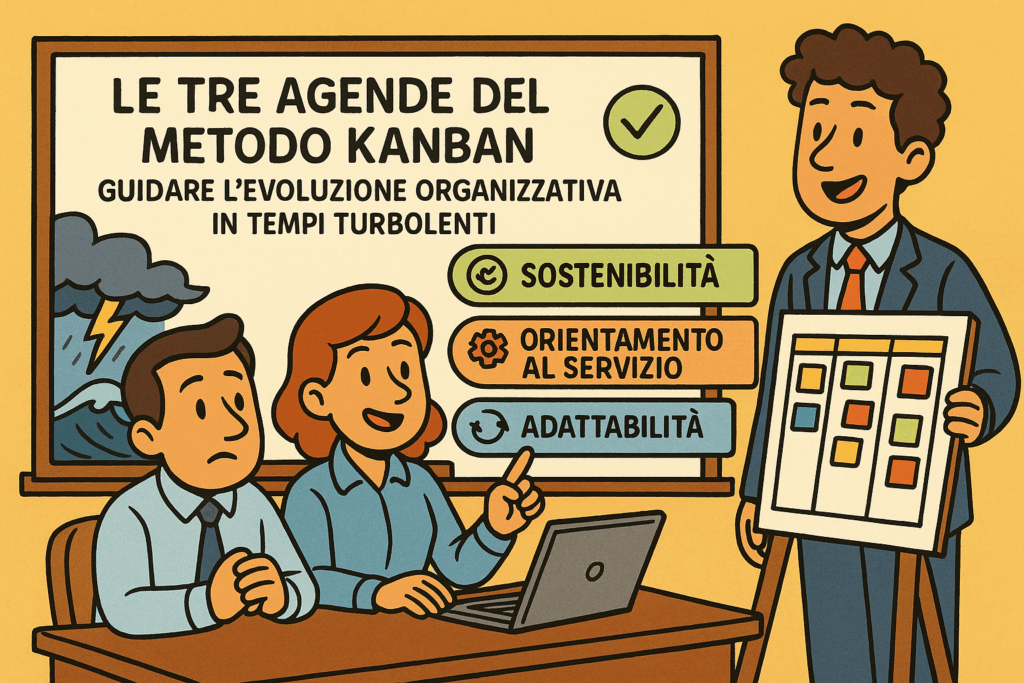

Nel panorama economico odierno, caratterizzato da rapidi mutamenti tecnologici, economici e sociali, le organizzazioni di servizi si trovano spesso a navigare in acque turbolente. L’abilità di evolvere positivamente, mantenendo la stabilità e la pertinenza, è diventata un imperativo per la continuità operativa a lungo termine. Il metodo Kanban, supportato dal Kanban Maturity Model (KMM), offre ai dirigenti aziendali una guida pragmatica per affrontare queste sfide, fondando il proprio approccio su tre agende interconnesse: la sostenibilità, l’orientamento al servizio e l’adattabilità.

Comprendere il contesto turbolento

I periodi di equilibrio organizzativo possono essere interrotti da eventi drammatici che, pur potendo essere preceduti da turbolenze, sono seguiti da caos e ulteriore instabilità, fino al raggiungimento di una “nuova normalità”. Una situazione di tensione può esistere anche in periodi di apparente stabilità, dove problemi latenti (spesso manifestati come inerzia o insoddisfazione) possono portare a una crisi significativa, come durante la crisi finanziaria del 2008.

In questi contesti, la resistenza umana al cambiamento è un fattore critico. Come osservato da Peter Senge, “le persone non resistono al cambiamento, resistono all’essere cambiate”. I cambiamenti drastici e strutturali sul posto di lavoro (nuovi ruoli, riorganizzazioni) possano generare ansia, stress e paura, portando a una forte opposizione. Gli approcci tradizionali, spesso aggressivi e focalizzati su cambiamenti radicali, possono mettere le persone in una situazione di crisi psicologica, mettendo in seria difficoltà anche le organizzazioni.

Il metodo Kanban, al contrario, adotta un approccio al cambiamento evolutivo e incrementale, che evita di provocare una crisi nelle persone. Questo lo rende particolarmente adatto per guidare le organizzazioni attraverso la turbolenza, minimizzando gli effetti dannosi e il turnover del personale.

Le tre agende di Kanban: una bussola per la leadership

Le tre agende di Kanban forniscono una struttura integrata per la crescita e la resilienza aziendale:

- L’agenda della sostenibilità: rivolta verso l’interno dell’organizzazione, questa agenda si concentra su tre obiettivi fondamentali, alleviare il sovraccarico di lavoro, migliorare la qualità dei risultati e sviluppare un autentico coinvolgimento professionale, sia nel contributo individuale che nella soddisfazione del cliente. Nei contesti meno strutturati, l’enfasi iniziale è posta sul sollievo dal sovraccarico per persone, team e flussi di lavoro, creando le condizioni per una maggiore qualità e prevedibilità del lavoro svolto. Il risultato è un ambiente professionale più sano, sostenibile e produttivo — condizione indispensabile per affrontare con efficacia le pressioni e le complessità esterne.

- L’agenda dell’orientamento al servizio: rivolta verso l’esterno, questa agenda si concentra sulla prestazione del servizio e sulla soddisfazione del cliente, promuovendo la capacità di mantenere gli impegni, rispettare le scadenze con affidabilità e prendere decisioni gestionali basate sulla fiducia reciproca. Nel Kanban Maturity Model (KMM), il ruolo del cliente viene reso esplicito a partire dal livello 2, mentre il livello 3 rappresenta il punto in cui le aspettative del cliente sono soddisfatte in modo costante e sostenibile. Questa agenda orienta l’organizzazione verso il valore percepito dal cliente, stimolando un miglioramento della prevedibilità del servizio e della fiducia esterna — due elementi essenziali per competere efficacemente in contesti di mercato instabili e ad alta variabilità.

- L’agenda dell’adattabilità: questa agenda ha uno sguardo orientato al futuro e si concentra sullo sviluppo della resilienza organizzativa e della competitività sostenibile. Lo fa attraverso la capacità di fare promesse credibili e mantenibili e di guidare consapevolmente la strategia e il posizionamento dell’impresa nel tempo. È l’agenda che abilita le organizzazioni a diventare anti-fragili: capaci non solo di resistere alle pressioni esterne, ma di evolversi e rafforzarsi proprio in risposta agli stress ambientali. Questa prospettiva si manifesta pienamente solo nei livelli più evoluti di strutturazione organizzativa, dove diventa possibile una reinvenzione profonda dell’identità e dello scopo aziendale.

Come le agende supportano i dirigenti nell’evoluzione

L’integrazione di queste tre agende, guidata dal KMM, offre ai dirigenti e ai decisori aziendali una strategia robusta per l’evoluzione organizzativa in contesti turbolenti:

- Cambiamento evolutivo, non radicale: fin dalla sua origine, il metodo Kanban adotta un approccio incrementale e adattivo al miglioramento dell’agilità organizzativa, in netto contrasto con i cambiamenti drastici e imposti tipici di altre metodologie. Questa via evolutiva, più rispettosa delle dinamiche umane, evita traumi organizzativi e resistenze psicologiche, rendendo il cambiamento più sostenibile e più facile da radicare nel tempo. In particolare, nelle organizzazioni meno strutturate, un approccio graduale e contestuale aumenta significativamente le probabilità di successo, rispetto a trasformazioni radicali avviate attraverso grandi iniziative di transizione.

- Prevenzione delle crisi: anziché aspettare una crisi conclamata per avviare il cambiamento, Kanban promuove un intervento proattivo durante i periodi di stabilità, quando i problemi latenti possono essere affrontati con maggiore lucidità. Le agende del metodo supportano l’emersione e la risoluzione di insoddisfazioni e ostacoli operativi — come il sovraccarico di lavoro o le inefficienze nel flusso — trasformando l’inerzia organizzativa in spinta al miglioramento.

- Costruire resilienza e adattabilità: Il metodo Kanban, attraverso le sue agende, favorisce lo sviluppo di resilienza strategica, operativa e individuale. Questo percorso comprende transizioni culturali e organizzative fondamentali: dalla burocrazia alla dinamicità emergente, dalla formalizzazione alla personalizzazione, dall’efficienza all’affidabilità e dal profitto alla ricerca di significato. Il modello contribuisce a sviluppare una maggiore sensibilità al contesto esterno e una tolleranza costruttiva verso nuove idee — tratti distintivi delle organizzazioni davvero resilienti. Nei contesti più strutturati, il KMM abilita la capacità di mettere in discussione in modo critico il come, il cosa, il perché e il per chi si lavora, una competenza chiave per la reinvenzione continua e la sopravvivenza nel lungo termine.

- Decisioni basate sui dati e sul feedback continuo: le agende incoraggiano un uso sistematico di metriche e cicli di feedback, attraverso le cosiddette ‘Cadenze Kanban’ — come il Kanban Meeting, il Service Delivery Review e l’Operations Review. Questi momenti strutturati abilitano un’auto-valutazione onesta e una comprensione quantitativa della performance, fornendo ai decisori le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli e adattarsi con rapidità ai cambiamenti del contesto.

- Promuovere la leadership a ogni livello: Kanban promuove la leadership diffusa, incoraggiando atti di leadership a tutti i livelli dell’organizzazione — dalla proattività individuale alla capacità di mobilitare e ispirare il gruppo. Questo approccio distribuisce responsabilità e potere decisionale, rendendo l’organizzazione più resiliente, adattabile e meno dipendente da singole figure carismatiche o ‘manager eroi’.

- Cambiamento duraturo: Kanban è progettato per garantire che il cambiamento culturale e l’adozione di nuove pratiche si consolidino e perdurino nel tempo, anche in presenza di turnover del personale. Le agende, i valori espliciti e i criteri decisionali fungono da guida, supportando un’evoluzione profonda e sostenibile che si radica saldamente nella cultura organizzativa.

Conclusione

In conclusione, le tre agende di Kanban – sostenibilità, orientamento al servizio e adattabilità – non sono solo principi teorici, ma una guida pratica per i dirigenti che desiderano condurre le loro organizzazioni di servizi verso un’evoluzione positiva in un ambiente sempre più turbolento. Adottando questo approccio sistemico e allo stesso tempo umano al cambiamento, le organizzazioni possono non solo resistere agli shock, ma anche emergere più forti, più agili e con una maggiore probabilità di successo a lungo termine.