La nostra vita, sia personale che professionale, è costantemente intessuta di progetti, dal piccolo traguardo quotidiano alla grande impresa che segna una svolta. Al centro di ogni progetto, indipendentemente dalla sua scala o dalla crescente pervasività di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale, c’è e ci sarà sempre il “Fattore Umano”. In questa nuova era, caratterizzata da complessità e rapidi cambiamenti, la capacità e le competenze delle persone assumono un valore ancora maggiore. Donne e uomini di talento sono chiamati a fare la differenza, contribuendo in modo decisivo al successo dei progetti.

Come possiamo, dunque, valorizzare al meglio questo insostituibile “Fattore Umano” e supportarne la crescita in un contesto sempre più digitale e orientato ai progetti?

Se ne parla domani, venerdì 13 giugno, a Bari al PMI Forum.

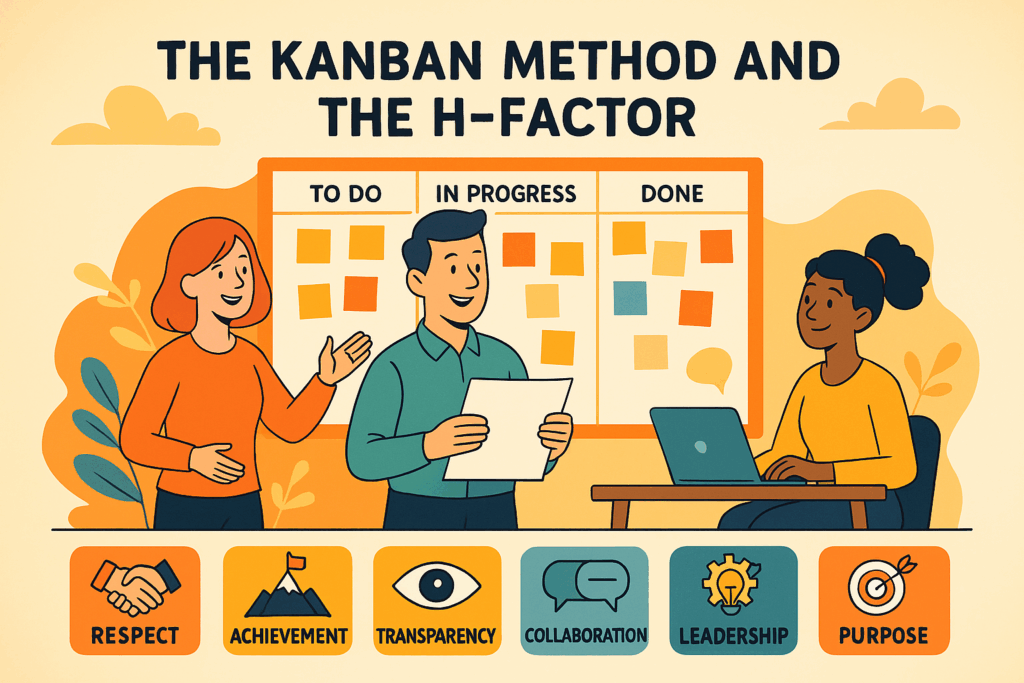

In questo articolo voglio evidenziare come il metodo Kanban si riveli una leva strategica e operativa potentissima proprio per lo sviluppo umano e professionale, grazie al suo solido impianto valoriale e al suo approccio evolutivo.

Kanban: non solo strumenti, ma valori per le persone

Il metodo Kanban è basato su principi e valori che vanno oltre la mera ottimizzazione dei processi. È un approccio che pone l’attenzione sulle persone e incoraggia la collaborazione. I valori culturali, in particolare come definiti nel Kanban Maturity Model (KMM), non sono concetti astratti, ma principi guida che plasmano il comportamento e la cultura organizzativa, fondamentali per l’evoluzione.

I valori del metodo Kanban hanno un impatto diretto sulla crescita e sulla valorizzazione del “Fattore Umano”. Alcuni di questi li ho esplorati più a fondo nei miei ultimi articoli:

- Rispetto (Respect): rispettare le persone nel metodo Kanban significa riconoscere le loro competenze, condizioni e responsabilità. Implica creare un ambiente che permetta loro di esprimere il proprio potenziale, fornendo formazione, risorse, strumenti, tempo, spazio e regole chiare. Le persone hanno bisogno di conoscere il loro scopo, come contribuire e quali risultati sono attesi, per sviluppare autonomia, padronanza e un forte senso di significato nel lavoro. Questo valore si traduce anche nella gestione del carico di lavoro, riducendo il sovraccarico (Muri) e l’irregolarità (Mura) nel flusso, pratiche che migliorano la concentrazione, riducono lo stress e aumentano la qualità della vita lavorativa. L’approccio evolutivo di Kanban, che evita cambiamenti traumatici e parte da ciò che esiste, è anch’esso una manifestazione del rispetto per le persone e la loro identità.

- Achievement (Raggiungimento dei risultati): la consapevolezza di raggiungere risultati è fondamentale per la realizzazione personale. Kanban valorizza i piccoli successi e i passi avanti compiuti, contribuendo a rafforzare la resilienza. La visualizzazione del lavoro completato su una Kanban board individuale può diventare una ‘bacheca dei trofei’, un riconoscimento personale che motiva. Nelle organizzazioni più mature, l’achievement evolve da valore privato a valore sociale e riconosciuto, attraverso indicatori visivi, celebrazioni, riconoscimento formale e narrativa organizzativa. Questo valore è un elemento culturale fondamentale per far progredire l’organizzazione.

- Trasparenza (Transparency): la trasparenza è un valore fondamentale e una pratica abilitante nel metodo Kanban. Attraverso la visualizzazione del lavoro, delle policy, dei rischi e delle aspettative, Kanban garantisce una comprensione condivisa, facilitando il processo decisionale, la collaborazione e la condivisione della conoscenza. Rende visibile ciò che sarebbe altrimenti invisibile. Policy esplicite migliorano la fiducia nell’organizzazione, creando condizioni per la responsabilizzazione. La trasparenza sui dati e sulle performance permette decisioni basate su fatti concreti, non su percezioni soggettive. Soprattutto, la trasparenza in Kanban favorisce lo sviluppo dell’empatia. Vedere il flusso, i blocchi, le tensioni, i rischi non solo fa comprendere, ma fa anche “sentire” le dinamiche del sistema, creando una consapevolezza condivisa. Sebbene la trasparenza possa incontrare resistenze legate al controllo delle informazioni, condividere il maggior numero possibile di informazioni è essenziale per rafforzare l’affidabilità organizzativa.

- Collaborazione (Collaboration): Kanban promuove attivamente la collaborazione. È un valore culturale esplicito essenziale per l’evoluzione organizzativa. Dalle board individuali aggregate che mostrano il lavoro di più persone, facilitando l’aiuto reciproco, si passa alla cooperazione tra team per offrire un servizio al cliente. La visualizzazione, i cicli di feedback (cadenze), le policy esplicite, l’orientamento ai servizi e la cultura Kaizen (miglioramento continuo) sono tutte pratiche che alimentano la collaborazione. Gestire il lavoro, non le persone, sposta il focus e incoraggia i team a collaborare per far progredire il flusso.

- Leadership e Responsabilità (Leadership and Accountability): Kanban incoraggia atti di leadership a tutti i livelli, non solo ai vertici gerarchici. La leadership è vista come un atto, un’azione, che si manifesta nella capacità di ispirare gli altri all’azione attraverso esempio, parole e riflessione. Questo è intrinsecamente legato alla responsabilità: chiunque agisca per migliorare o risolvere un problema si assume una responsabilità. La leadership è necessaria a tutti i livelli per il miglioramento continuo. La responsabilità dei leader è quella di catalizzare discussioni e spingere all’azione per affrontare le sfide. Una mancanza di leadership è spesso dovuta a una mancanza di responsabilità. Kanban promuove una cultura di accountability, dove gli individui sono responsabili delle proprie azioni e dei risultati collettivi. Leader e individui sono incoraggiati ad assumersi la responsabilità in prima persona, agendo con affidabilità e accettando rischi (“skin in the game“). Anche i ruoli formali di leadership, come i manager, hanno la responsabilità di guidare il miglioramento continuo del flusso.

- Scopo (Purpose): La definizione e condivisione di uno scopo chiaro e condiviso è uno strumento concreto ed efficace per responsabilizzare e alimentare la leadership a tutti i livelli. Fornisce il “senso” necessario affinché le persone si sentano abilitate ad agire da leader e a migliorare attivamente il sistema. Lo scopo guida il comportamento, orienta le decisioni e responsabilizza. È la base per atti di leadership distribuita e un antidoto alla mentalità vittimistica.

Kanban: una leva strategica e operativa per i progetti e la crescita umana

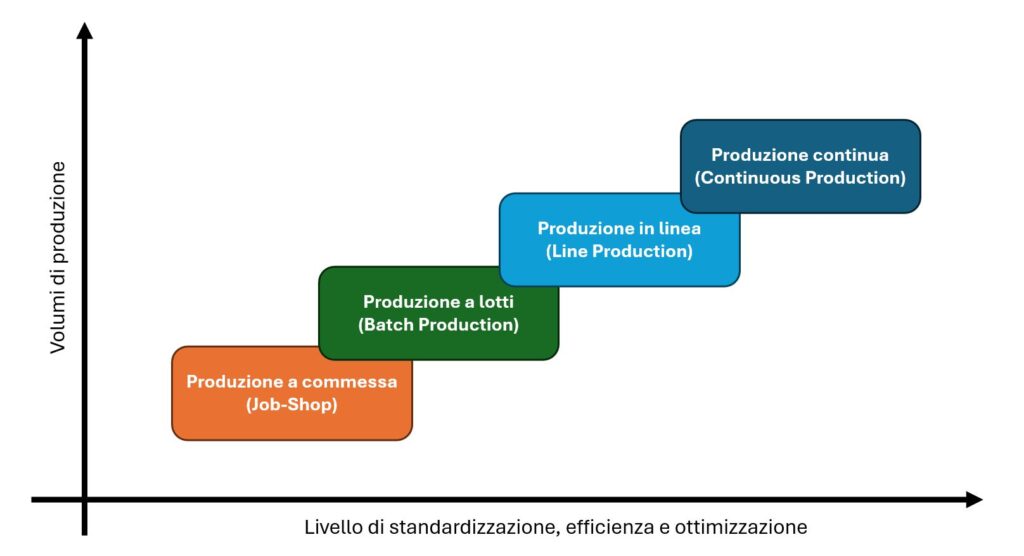

Se i modelli di Project Management tradizionali vedono i progetti come unici e irripetibili, un’analisi Kanban rivela che la maggior parte delle attività progettuali aziendali è in realtà standardizzabile e ripetibile, riconducibile a schemi produttivi come la produzione in linea o a lotti. Proprio perché molte attività non sono uniche, Kanban si rivela efficace per ottimizzare il flusso di lavoro. Il Kanban Project, Programme e Portfolio Management (KPPM) estende l’applicazione di Kanban alla gestione di progetti complessi, basandosi su pensiero sistemico, gestione del flusso e una cultura collaborativa orientata allo scopo.

In questo contesto progettuale, dove tecnologia e processi avanzano rapidamente, Kanban non solo offre strumenti operativi per migliorare l’efficienza, ridurre i tempi di consegna e minimizzare gli sprechi, ma diventa una leva strategica per valorizzare e far crescere il “Fattore Umano”:

- Permette di applicare concretamente i concetti teorici nella realtà quotidiana.

- Aiuta a visualizzare i processi, a gestire e dare priorità al lavoro, e a vedere le fasi con chiarezza, superando difficoltà comuni.

- Contribuisce a rendere visibili i flussi di valore, individuare inefficienze e migliorare la capacità di risposta.

- Grazie al suo approccio evolutivo e incrementale, permette di iniziare dal basso, osservando il lavoro reale dei team e applicando gradualmente i principi e i framework come riferimento e Kanban come strumento quotidiano di evoluzione organizzativa.

- Evita rotture traumatiche che minaccerebbero l’identità delle persone.

- Fornisce i meccanismi di feedback (cadenze) essenziali per coordinare e migliorare continuamente il modo di lavorare, fungendo da vero meccanismo di trazione per un sistema Kanban. Questi momenti di riflessione sono cruciali per tradurre l’insoddisfazione in azione, catalizzata dalla leadership.

- Combatte la sindrome del “plateau della presunta eccellenza”, che si verifica quando le organizzazioni si fermano dopo i successi iniziali legati soprattutto al benessere del team, non affrontando barriere più profonde di natura culturale e sociologica. Il KMM fornisce una roadmap per superare questo stallo e sbloccare benefici più significativi, richiedendo consapevolezza e la disponibilità ad affrontare queste barriere.

Conclusione

In un mondo di progetti sempre più permeato dalla tecnologia, le capacità umane di leadership, responsabilità, collaborazione, empatia e orientamento allo scopo, supportate da una trasparenza basata sui dati e da un rispetto per l’individuo e il suo lavoro, diventano gli elementi distintivi che permettono al talento di fare la differenza. Kanban, fornendo un framework operativo che incarna questi valori e promuove un cambiamento evolutivo, diventa uno strumento potente per coltivare l'”H-Factor”, garantendo che le persone non siano relegate a meri esecutori in sistemi gestiti dalla tecnologia, ma rimangano al centro, guidando l’innovazione e il successo dei progetti.

Attraverso Kanban, il “Fattore Umano” è abilitato a prosperare, non solo gestendo i progetti in un’era digitale, ma guidandoli con intelligenza, empatia e scopo.